Pour le plus grand bonheur des amoureux de Cantopop (terme décrivant la musique pop cantonaise populaire du Port au parfum), les costumes de scène de la « Fille de Hong Kong », en l’occurrence Anita Mui (Mui Yim-fong), sont exposés au Hong Kong Heritage Museum (HKHM) – le Musée du patrimoine de Hong Kong – jusqu’au 2 septembre 2024. L’intitulé de l’exhibition « Timeless Diva: Anita Mui », honore celle dont le talent, le parcours de vie hors du commun et le caractère intrépide ont provoqué une adulation unanime. Cette adoration de la superstar est légitimée par tant de qualités, une voix sublime, un jeu théâtral exceptionnel, un don incontestable de l’avant-garde. Quant à sa personnalité, celle-ci était extrêmement attachante, authentique, caractérisée par une attitude téméraire, frisant parfois l’insolence. Son cœur débordait de générosité et c’est cela que la génération, témoin du don de soi (emblème de l’âge d’or de la Cantopop), n’oublie pas. On ne compte plus les actions de philanthropie de l’icône hongkongaise.

Pour le plus grand bonheur des amoureux de Cantopop (terme décrivant la musique pop cantonaise populaire du Port au parfum), les costumes de scène de la « Fille de Hong Kong », en l’occurrence Anita Mui (Mui Yim-fong), sont exposés au Hong Kong Heritage Museum (HKHM) – le Musée du patrimoine de Hong Kong – jusqu’au 2 septembre 2024. L’intitulé de l’exhibition « Timeless Diva: Anita Mui », honore celle dont le talent, le parcours de vie hors du commun et le caractère intrépide ont provoqué une adulation unanime. Cette adoration de la superstar est légitimée par tant de qualités, une voix sublime, un jeu théâtral exceptionnel, un don incontestable de l’avant-garde. Quant à sa personnalité, celle-ci était extrêmement attachante, authentique, caractérisée par une attitude téméraire, frisant parfois l’insolence. Son cœur débordait de générosité et c’est cela que la génération, témoin du don de soi (emblème de l’âge d’or de la Cantopop), n’oublie pas. On ne compte plus les actions de philanthropie de l’icône hongkongaise.

En particulier, d’aucuns se souviennent de son engagement pendant l’épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Continuer la lecture

Archives

Catégories

- Anecdotique

- Apollinaire

- Architecture

- BD

- Cinéma

- Danse

- Découverte

- Documentaire

- Enchères

- Essai

- Exposition

- Gourmandises

- Histoire

- Humeur

- Jardins

- Livres

- Mode

- Musée

- Musique

- Non classé

- Nouvelle

- Peinture

- Philosophie

- Photo

- Poésie

- Politique

- Portrait

- Presse

- Publicité

- Radio

- récit

- Société

- Spectacle

- Style

- Surprises urbaines

- Télévision

- Théâtre

Recevez une alerte à chaque nouvelle parution

La parution des Soirées de Paris s’interrompt très peu de temps. Du 12 au 17 juin inclus. Les publications reprendront dès mardi après ce qui équivaut à une pause café éditoriale. Merci de votre fidélité amis lecteurs et à mardi. PHB

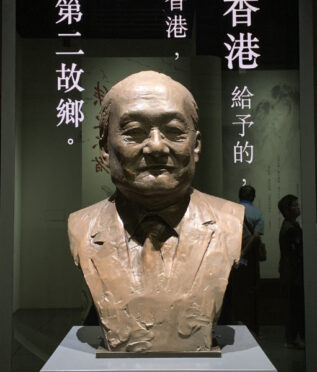

La parution des Soirées de Paris s’interrompt très peu de temps. Du 12 au 17 juin inclus. Les publications reprendront dès mardi après ce qui équivaut à une pause café éditoriale. Merci de votre fidélité amis lecteurs et à mardi. PHB Hong Kong rend hommage à l’un de ses écrivains les plus renommés. Il y a cent ans, naissait Zha Liangyong, du nom anglicisé de Louis Cha, surtout connu sous le nom de plume Jin Yong. Né en 1924 à Haining dans la province chinoise du Zhejiang, il est décédé à l’âge de 94 ans, en 2018, au Port au parfum. Ses livres, traduits dans 14 langues différentes, se sont vendus à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde. Auteur de quinze romans aux plus de 1400 personnages, le prolifique Jin Yong est considéré comme le chef de file du mouvement de renouvellement du « wuxia » (arts martiaux et chevalerie) littéraire. Prolongeant son influence, les œuvres épiques qu’il avait commencé à rédiger à partir de 1955, ont inspiré de grands réalisateurs de films tels Wu Pang, Chang Cheh, Hua Shan, ainsi que Wong Kar-Wai. Jin Yong est une figure à laquelle les Hongkongais sont très attachés. Afin de commémorer son œuvre, tout en perpétuant son rayonnement dans la modernité chinoise, le Hong Kong Heritage Museum (HKHM) présente, jusqu’au 7 octobre, l’exposition gratuite « Un chemin vers la gloire – Mémorial du centenaire de Jin Yong, sculpté par Ren Zhe. »

Hong Kong rend hommage à l’un de ses écrivains les plus renommés. Il y a cent ans, naissait Zha Liangyong, du nom anglicisé de Louis Cha, surtout connu sous le nom de plume Jin Yong. Né en 1924 à Haining dans la province chinoise du Zhejiang, il est décédé à l’âge de 94 ans, en 2018, au Port au parfum. Ses livres, traduits dans 14 langues différentes, se sont vendus à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde. Auteur de quinze romans aux plus de 1400 personnages, le prolifique Jin Yong est considéré comme le chef de file du mouvement de renouvellement du « wuxia » (arts martiaux et chevalerie) littéraire. Prolongeant son influence, les œuvres épiques qu’il avait commencé à rédiger à partir de 1955, ont inspiré de grands réalisateurs de films tels Wu Pang, Chang Cheh, Hua Shan, ainsi que Wong Kar-Wai. Jin Yong est une figure à laquelle les Hongkongais sont très attachés. Afin de commémorer son œuvre, tout en perpétuant son rayonnement dans la modernité chinoise, le Hong Kong Heritage Museum (HKHM) présente, jusqu’au 7 octobre, l’exposition gratuite « Un chemin vers la gloire – Mémorial du centenaire de Jin Yong, sculpté par Ren Zhe. »  Depuis 28 ans, le spectacle vivant prend ses quartiers d’été à Versailles, en juin, marquant ainsi le lancement de la saison des festivals. Avec l’arrivée des beaux jours, le Mois Molière se déploie dans une soixantaine de lieux, en intérieur ou à ciel ouvert, en accès libre ou pour une somme modique, avec près de 330 spectacles proposés, professionnels et amateurs. Si le Festival a pris le nom de l’auteur du “Malade imaginaire”, artiste majeur des festivités de la Cour à Versailles et grand contributeur des Plaisirs de l’Île enchantée de Louis XIV, il s’ouvre à bien d’autres répertoires. Pièces classiques et contemporaines, auteurs français et étrangers, spectacles de troupe et seuls-en-scène, concerts et chorales…. Les propositions théâtrales et musicales pour petits et grands abondent. Un petit Avignon avant l’heure, à l’ombre d’un majestueux château…

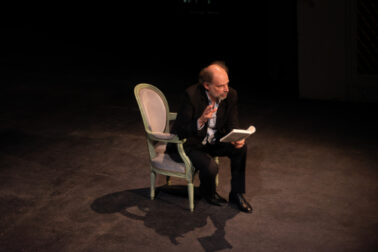

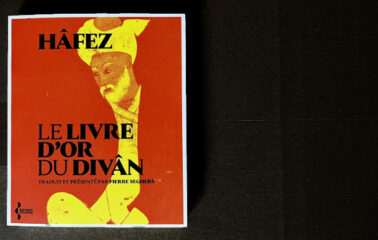

Depuis 28 ans, le spectacle vivant prend ses quartiers d’été à Versailles, en juin, marquant ainsi le lancement de la saison des festivals. Avec l’arrivée des beaux jours, le Mois Molière se déploie dans une soixantaine de lieux, en intérieur ou à ciel ouvert, en accès libre ou pour une somme modique, avec près de 330 spectacles proposés, professionnels et amateurs. Si le Festival a pris le nom de l’auteur du “Malade imaginaire”, artiste majeur des festivités de la Cour à Versailles et grand contributeur des Plaisirs de l’Île enchantée de Louis XIV, il s’ouvre à bien d’autres répertoires. Pièces classiques et contemporaines, auteurs français et étrangers, spectacles de troupe et seuls-en-scène, concerts et chorales…. Les propositions théâtrales et musicales pour petits et grands abondent. Un petit Avignon avant l’heure, à l’ombre d’un majestueux château…  En ces temps-là, il était possible de célébrer à la fois Dieu, l’amour et le vin. Au tout début du 14e siècle, le poète perse Hâfez, commençait l’un de ses ghazals (poèmes) ainsi, à la fin du Ramadan: « Allah Akbar! Je te rends grâce, la maison du vin est rouverte! Elle m’attire, elle m’attend, et y venir est une fête. » De nos jours on aurait des ennuis pour moins que ça. Mais il faut dire aussi qu’à l’époque, les pouvoirs étaient intermittents et à des seigneurs fêtards, épris d’ivresse et de beauté, pouvaient aussi succéder des doctrinaires, auprès desquels il valait mieux filer doux. Une fin de règne se payait cher, enfermé dans un sac puis broyé par les sabots des chevaux du vainqueur ou avoir les yeux crevés avant d’être exécuté au pied d’une pyramide de crânes de vaincus. Ce qui fait que dans les périodes sombres, Hâfez trouvait moyen dans la poésie, de tromper les censeurs et des les égarer dans les rimes. Il pouvait évoquer l’amour pour les filles ou les garçons sans que cela soit suffisamment clair. Allant de grâces en disgrâces, il fit en tout cas son chemin jusqu’à dépasser soixante ans et c’est ce que racontait Pierre Seghers en 1978 dans un magnifique volume qui vient d’être réédité dans la maison du même nom.

En ces temps-là, il était possible de célébrer à la fois Dieu, l’amour et le vin. Au tout début du 14e siècle, le poète perse Hâfez, commençait l’un de ses ghazals (poèmes) ainsi, à la fin du Ramadan: « Allah Akbar! Je te rends grâce, la maison du vin est rouverte! Elle m’attire, elle m’attend, et y venir est une fête. » De nos jours on aurait des ennuis pour moins que ça. Mais il faut dire aussi qu’à l’époque, les pouvoirs étaient intermittents et à des seigneurs fêtards, épris d’ivresse et de beauté, pouvaient aussi succéder des doctrinaires, auprès desquels il valait mieux filer doux. Une fin de règne se payait cher, enfermé dans un sac puis broyé par les sabots des chevaux du vainqueur ou avoir les yeux crevés avant d’être exécuté au pied d’une pyramide de crânes de vaincus. Ce qui fait que dans les périodes sombres, Hâfez trouvait moyen dans la poésie, de tromper les censeurs et des les égarer dans les rimes. Il pouvait évoquer l’amour pour les filles ou les garçons sans que cela soit suffisamment clair. Allant de grâces en disgrâces, il fit en tout cas son chemin jusqu’à dépasser soixante ans et c’est ce que racontait Pierre Seghers en 1978 dans un magnifique volume qui vient d’être réédité dans la maison du même nom.  Aux Soirées de Paris nous aimons bien traiter les centenaires et il n’y avait donc pas de raison pour que l’on évite celui du musée Basque de Bayonne. Le bâtiment n’en est pas à une étape près depuis ses débuts il y a près de quatre siècles. D’abord maison de négociant, il porte encore le nom de son premier propriétaire: Dagourette. Bâti, rebâti, modifié à maintes reprises, l’ensemble porte en mémoire dans ses fondations et matériaux d’origine, ses différentes fonctions, ne cessant pour autant de se mirer dans la rivière Nive, pile à l’endroit où celle-ci va se mêler à l’Adour avant de rejoindre l’océan. Sur l’un de ses flancs, la maison, du temps où elle était hôpital, disposait d’une tour d’abandon, dispositif qui permettait de déposer discrètement un bébé trouvé ou non désiré. Système que l’on trouve encore dans le monde. En attendant elle est devenue musée avec, du sol au sommet, plusieurs étages concentrant cet esprit basque dont l’origine et la langue remontent à des temps fort lointains.

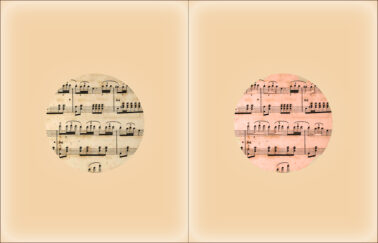

Aux Soirées de Paris nous aimons bien traiter les centenaires et il n’y avait donc pas de raison pour que l’on évite celui du musée Basque de Bayonne. Le bâtiment n’en est pas à une étape près depuis ses débuts il y a près de quatre siècles. D’abord maison de négociant, il porte encore le nom de son premier propriétaire: Dagourette. Bâti, rebâti, modifié à maintes reprises, l’ensemble porte en mémoire dans ses fondations et matériaux d’origine, ses différentes fonctions, ne cessant pour autant de se mirer dans la rivière Nive, pile à l’endroit où celle-ci va se mêler à l’Adour avant de rejoindre l’océan. Sur l’un de ses flancs, la maison, du temps où elle était hôpital, disposait d’une tour d’abandon, dispositif qui permettait de déposer discrètement un bébé trouvé ou non désiré. Système que l’on trouve encore dans le monde. En attendant elle est devenue musée avec, du sol au sommet, plusieurs étages concentrant cet esprit basque dont l’origine et la langue remontent à des temps fort lointains.  Deux événements bien différents occupent le milieu de la musique classique ces derniers temps. Le premier a fait l’effet d’une bombe, tellement il est inhabituel de voir un tel article dans Le Canard Enchaîné. Dans son édition du 22 mai dernier, l’hebdomadaire satirique dénonce l’acharnement sexuel contre certaines musiciennes et musiciens de l’un des chefs d’orchestre français les plus connus et appréciés dans le monde nommé François-Xavier Roth, surnommé « FX » (52 ans). Il ne s’agit pas seulement d’un article, mais d’une véritable enquête à charge, qui s’ouvre par les multiples titres de l’homme incriminé: il a fondé l’orchestre des Siècles en 2003, pour jouer tous les répertoires et adapter ses formations au programme choisi (instruments anciens pour le baroque, modernes pour le reste). Artiste associé à la Philharmonie de Paris, il a remporté une Victoire de la musique en 2018 et repris l’Atelier lyrique de Tourcoing (quatre siècles de musique) la même année, tout en cumulant d’autres honneurs auprès du fameux London Symphony Orchestra (LSO) ou à la tête de l’orchestre de l’Opéra de Cologne.

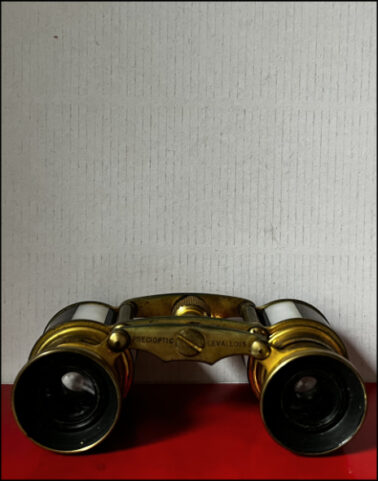

Deux événements bien différents occupent le milieu de la musique classique ces derniers temps. Le premier a fait l’effet d’une bombe, tellement il est inhabituel de voir un tel article dans Le Canard Enchaîné. Dans son édition du 22 mai dernier, l’hebdomadaire satirique dénonce l’acharnement sexuel contre certaines musiciennes et musiciens de l’un des chefs d’orchestre français les plus connus et appréciés dans le monde nommé François-Xavier Roth, surnommé « FX » (52 ans). Il ne s’agit pas seulement d’un article, mais d’une véritable enquête à charge, qui s’ouvre par les multiples titres de l’homme incriminé: il a fondé l’orchestre des Siècles en 2003, pour jouer tous les répertoires et adapter ses formations au programme choisi (instruments anciens pour le baroque, modernes pour le reste). Artiste associé à la Philharmonie de Paris, il a remporté une Victoire de la musique en 2018 et repris l’Atelier lyrique de Tourcoing (quatre siècles de musique) la même année, tout en cumulant d’autres honneurs auprès du fameux London Symphony Orchestra (LSO) ou à la tête de l’orchestre de l’Opéra de Cologne. Le mois dernier, l’indiscret télescope James Webb en suspension dans l’espace lointain, a détecté une collision censée s’être produite 740 millions d’années après la naissance de l’univers, soit très longtemps avant le percement de l’avenue de Rivoli, également riche en incidents de circulation. Et comme tout le monde désormais, que cela se passe à 1,5 million de kilomètres ou dans l’axe Concorde-Châtelet, le télescope prend des photos. Sauf que celles que nous postons sur Internet plongent très peu dans le passé alors qu’en millions d’années, sapristi quel cliché. Quand Nicolas Copernic, à 24 ans, repéra l’occultation de l’étoile Aldébaran par la Lune, le 9 mars 1497, c’était déjà un exploit. Mais au rythme où vont les choses, l’œil perçant de nos jumelles de théâtre bodybuildées crèvera encore d’autres mystères et, d’années-lumières en années-lumières qui sait, il surprendra peut-être un jour la narine de Dieu, au moment pile où il s’apprêtait, le doigt dans son orifice nasal, à faire sauter le bouchon du big bang.

Le mois dernier, l’indiscret télescope James Webb en suspension dans l’espace lointain, a détecté une collision censée s’être produite 740 millions d’années après la naissance de l’univers, soit très longtemps avant le percement de l’avenue de Rivoli, également riche en incidents de circulation. Et comme tout le monde désormais, que cela se passe à 1,5 million de kilomètres ou dans l’axe Concorde-Châtelet, le télescope prend des photos. Sauf que celles que nous postons sur Internet plongent très peu dans le passé alors qu’en millions d’années, sapristi quel cliché. Quand Nicolas Copernic, à 24 ans, repéra l’occultation de l’étoile Aldébaran par la Lune, le 9 mars 1497, c’était déjà un exploit. Mais au rythme où vont les choses, l’œil perçant de nos jumelles de théâtre bodybuildées crèvera encore d’autres mystères et, d’années-lumières en années-lumières qui sait, il surprendra peut-être un jour la narine de Dieu, au moment pile où il s’apprêtait, le doigt dans son orifice nasal, à faire sauter le bouchon du big bang.  “Du rêve que fut ma vie”, tel est le titre du spectacle conçu par la compagnie Les Anges au Plafond sur la sculptrice Camille Claudel (1864-1943). “Du rêve que fut ma vie”, la première partie s’entend, la seconde ayant été, comme chacun sait, celui d’une recluse dans un asile d’aliénés, cachée et oubliée de tous. Camille Claudel, c’est un talent fou et trente années de création passionnée suivies de trente autres en réclusion forcée, sans plus sculpter. Une femme empêchée dans sa vie et dans son art. Mais il serait réducteur de la présenter à l’aune de ce destin tragique. Pour raconter cette créatrice de génie, Les Anges au Plafond sont partis de la correspondance de l’artiste et ont utilisé leur matériau de prédilection, le papier. Sous les mains expertes d’une comédienne-marionnettiste, la feuille se transforme, comme jadis la glaise sous celles de Camille Claudel…

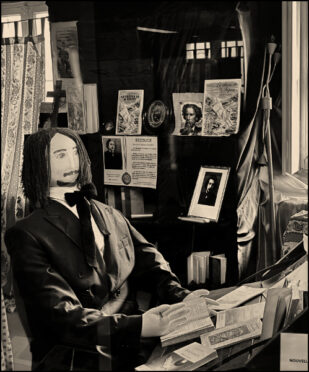

“Du rêve que fut ma vie”, tel est le titre du spectacle conçu par la compagnie Les Anges au Plafond sur la sculptrice Camille Claudel (1864-1943). “Du rêve que fut ma vie”, la première partie s’entend, la seconde ayant été, comme chacun sait, celui d’une recluse dans un asile d’aliénés, cachée et oubliée de tous. Camille Claudel, c’est un talent fou et trente années de création passionnée suivies de trente autres en réclusion forcée, sans plus sculpter. Une femme empêchée dans sa vie et dans son art. Mais il serait réducteur de la présenter à l’aune de ce destin tragique. Pour raconter cette créatrice de génie, Les Anges au Plafond sont partis de la correspondance de l’artiste et ont utilisé leur matériau de prédilection, le papier. Sous les mains expertes d’une comédienne-marionnettiste, la feuille se transforme, comme jadis la glaise sous celles de Camille Claudel…  De la chèvre de monsieur Seguin, l’on se souvient surtout du début et de la fin. Et moins du milieu car Blanquette tout à sa joie de gambader dans un environnement champêtre et montagnard parmi mille friandises à brouter, rencontra, avant le contact fatal, un groupe de chamois qui s’empressèrent de lui faire du charme. Tellement la gaieté la rendait attirante, surtout avec sa belle paire de cornes. Il y eut une compétition emportée par l’un des jeunes chamois à pelage noir, lequel l’emmena parmi à l’écart en frôlant les grands campanules bleues et les « digitales de pourpre à longs calices » dont elle avait savouré les sucs subtils peu avant. Grand séducteur lui-même, Alphonse Daudet (image ci-dessus) ne se lança pas dans la description charnelle de la suite. Et se contenta d’inviter le lecteur curieux à demander les détails aux « sources bavardes qui courent invisibles sous la mousse ». Les générations d’enfants ayant lu ou écouté cette histoire courte, cet apologue, se souvenaient davantage de la nuit qui tomba, des yeux brillants du loup, de ses oreilles courtes, passant tout à sa convoitise « sa grosse langue rouge sur ses babines d’amadou ».

De la chèvre de monsieur Seguin, l’on se souvient surtout du début et de la fin. Et moins du milieu car Blanquette tout à sa joie de gambader dans un environnement champêtre et montagnard parmi mille friandises à brouter, rencontra, avant le contact fatal, un groupe de chamois qui s’empressèrent de lui faire du charme. Tellement la gaieté la rendait attirante, surtout avec sa belle paire de cornes. Il y eut une compétition emportée par l’un des jeunes chamois à pelage noir, lequel l’emmena parmi à l’écart en frôlant les grands campanules bleues et les « digitales de pourpre à longs calices » dont elle avait savouré les sucs subtils peu avant. Grand séducteur lui-même, Alphonse Daudet (image ci-dessus) ne se lança pas dans la description charnelle de la suite. Et se contenta d’inviter le lecteur curieux à demander les détails aux « sources bavardes qui courent invisibles sous la mousse ». Les générations d’enfants ayant lu ou écouté cette histoire courte, cet apologue, se souvenaient davantage de la nuit qui tomba, des yeux brillants du loup, de ses oreilles courtes, passant tout à sa convoitise « sa grosse langue rouge sur ses babines d’amadou ».